《了凡四训》赢得曾国藩的点赞,这位平凡县令的家训值得看

文章来源:

时间:2016-08-27

浏览量:2815

袁了凡祖籍嘉善(今浙江嘉善),家庭教育给了他最初的影响。父亲袁仁对儒学具有很高的造诣,他教导了凡要注重修身:“士之品有三,志于道德者为上,志于功名者次之,志于富贵者为下。”可惜父亲早逝,母亲让了凡放弃科举学医。后来了凡辗转修习举业,融合儒释道三家思想,始悟“立命之说”,领悟到命运并不会被先天限定,而是把握在自己手中。他认为只要时时反省自身,多行善事,修养品德,总能有好的结果。事情也慢慢起了变化,沿着他期待的方向。万历九年(1581年),他有了儿子袁俨;万历十四年(1586年),他考中了进士。

在《训儿俗说》中,袁了凡谆谆教导儿子:“不局于物则高,不蔽于私则明……汝遇一切人,皆思载之覆之,胸中勿存一毫怠忽之心,勿起一毫计较之心,自然日进于博厚高明矣!”他希望儿子对遇到的人与事,既要充分尊重,又要认真了解,不要懈怠轻视,也不要斤斤计较,日有进益就好。

这是一位睿智的父亲在认真地告诉孩子:计较于命运是无谓的,要尽力做好自己。

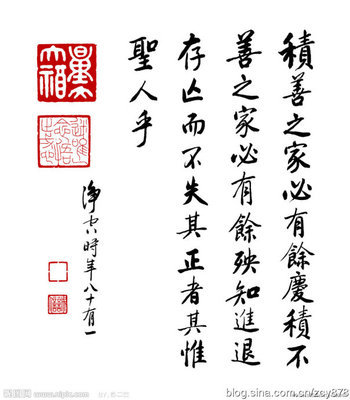

志在天下国家,则善虽少而大;苟在一身,虽多亦小。——《了凡四训》

袁了凡中进士后,被任命为宝坻(今天津宝坻)知县。初到任上,即勘察民情,“会士夫耆老,询民疾苦”。了解到宝坻县的银鱼贡、皇木役等累民之事,为之“恻然悯之至”,上书朝廷请求减免。

袁了凡虽系读书人,但“精于树艺,见土辨色,即知其宜种何谷”,在宝坻任职五年,他倡修水利,教民耕作,并在吸收前人经验的基础上,结合自己的亲身实践,写成了《劝农书》八篇,凡青壮劳力,“人给一册”,借以推广。这本小册子,虽仅一万余字,但所讲授的耕作技术却详细、切实,推广后效果显著。他还从家乡引来耐盐碱的稻种在当地试种,获得成功后推广,为无数百姓开启了救生之路,直至今天,宝坻成为了北方重要的水稻产区。

了凡生活极为简朴,从不崇尚奢华。即使是公家来客人,也只上五道菜。凡县衙内的空地,全令种蔬菜以自给自足。出行轻车简从,不动仪仗。

他还作“为官功过格”,起名《治心篇》,将每日所做之事,记录于上,每行一善记数,每有一过退除,日积月累,计算功德总数。通过这样的方法,袁黄自律自省,规范行为,从而达到了修养自我,完善人生的目的。

了凡任职期间,“治绩甚著”,乃至“官民和谐,情同一体”,堪称一名优秀县令,至今当地百姓还在感怀这位“父母官”。

“吾合爱合敬,而安一世之人。”这是一位贤能的官吏在严肃地告诫孩子:为官一任,造福一方。

从小我们就被告知:知错能改,还是好孩子。但是人性有着弱点,承认自己错了好像比坐一回过山车更艰难。恰如了凡所言:

吾辈身为凡流,过恶猬集,而回思往事,常若不见其有过者,心粗而眼翳也。

我们都是平凡人,过失罪恶,就像刺猬身上的刺一样,聚集地满身都是,已经习以为常了。而回想做过的事,常常还觉得自己比别人好,看不到自己有什么过失。这是因为粗心浮躁,不知道如何自我反省。

为此,了凡指出品德的修养很重要的一方面是在于改过,并给出了具体的改过方法。

但改过者,第一,要发耻心。孟子曰:耻之于人大矣。以其得之则圣贤,失之则禽兽耳。此改过之要机也。

凡是要改正过错的人,第一,要生发出羞耻之心。孟子说:“羞耻心对于人来说是非常重要的。因为有羞耻心,就会成为圣贤;没有羞耻心,就会沦为禽兽。”所以,发羞耻心是改正过错的关键。

第二,要发畏心。天地在上,鬼神难欺,吾虽过在隐微,而天地鬼神,实鉴临之。

第二,要生发畏惧之心。天地在上,是不会被欺骗的。我们的过错虽然很隐蔽,但是天地明察秋毫。

第三,须发勇心。人不改过,多是因循退缩;吾须奋然振作,不用迟疑,不烦等待。

第三,一定要生发勇敢之心。人们不愿意去改正错误,大多是因为因循守旧,得过且过的缘故;我们一定要振作精神、发奋努力,不要迟疑,不要等待。

仁者医心。袁了凡放弃从医,却仍行医术,只不过不治身而治心。他认为,耻心、畏心、勇心,是给那些不想认错、不敢改过的人下的一剂良药。今天看来,这个药方似乎也是瞅准病根了的。

“务要日日知非,日日改过;一日不知非,即一日安于自是;一日无过可改,即一日无步可进。天下聪明俊秀不少,所以德不加修,业不加广者,只为因循二字,耽阁一生。”这是一位大胸怀的“医者”在谆谆嘱咐“病人们”:反求诸己,勇于改过才能焕发新生命。

改过是减少存量,积善则是提高增量。为善已经成为共识,但何为“善”,如何“行善”,回答就不见得轻松了。《了凡四训》中指出善有真有假、有大有小、有偏有正……关键是要考究做善事的道理。

人之行善,利人者公,公则为真;利己者私,私则为假。又根心者真,袭迹者假;又无为而为者真,有为而为者假;皆当自考。

人们去行善,如果有利于他人那就是为公,为公就是真的;有利于自己的就是为私,为私的就是假的。另外,发自内心的是真的,沿袭他人的就是假的。还有不求任何回报而行善的是真善,为了某种目的而行善是伪善。像这些道理,都需要自己认真的分辨、考察。

第二要防止好心办坏事。了凡举了一个例子,明朝的宰相吕文懿公刚刚辞掉宰相的官位,回到家乡来,有一个乡下人,喝醉酒后辱骂他,但是吕公并未与其计较,关上门没有理睬他。过了一年,这个人犯了死罪入狱,吕公方才懊悔说,若是当时同他计较,送他去官府惩治,小惩大诫,如今他就不至于犯下死罪了。心存仁厚,没想到反而纵容了恶习。

“为善而不穷理,则自谓行持,岂知造孽,枉费苦心,无益也。”这是一位仁厚的劝善者在教诲后人:行善是门大学问,要懂善,更要懂行善。

《了凡四训》以第一人称叙事,坦率地讲自己的故事,质朴地将“余”呈现出来。其所说,大凡以实践躬行为主而近耳教之,无有高论玄旨惊人之内容。但唯其简单,才不至于在书架上蒙尘;唯其真实,才具有感同身受的力量。